こんにちは。安川です。

前回のブログの続きです。

前回のブログはこちら 税理士への道 -22- 鳴る携帯

目次

税理士への道、本格スタート

税理士への道のり、試験勉強が本格スタート

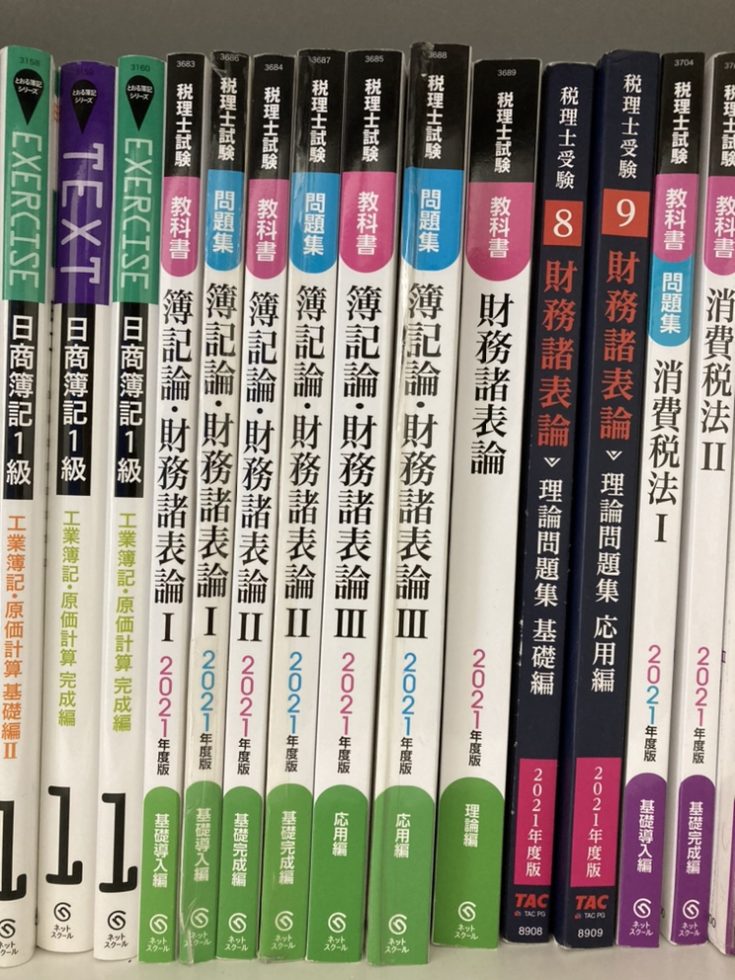

税理士試験の勉強が始まりました。ようやく去年の11月に購入した簿記論と財務諸表論のテキストを使うときが来たのです。

簿記1級の合格発表から程なくして、税理士試験の申し込みも始まったのですが、この年は簿記論、財務諸表論、そして消費税法に申し込みました。

このときは、簿記1級に合格したということもあり、簿記論と財務諸表論の勉強にはそんなに時間を使わなくていいだろうということと、働いてなかったので3科目ぐらいは受験した方がいいのではないかとか思ってたのです。

税理士試験で評判のネットスクールのテキストも購入

後にこの目論見が大きく間違っていることに気づかされますが…。とりあえず、おなじみネットスクールから簿記論と財務諸表論の残りと消費税法のテキストを注文し、本格的に勉強を始めていきました。ちなみに、ネットスクールのテキストは、独学者であっても税理士試験に合格するための内容がしっかり学べる教材として評判です。

税理士試験の簿記論、財務諸表論、消費税法の勉強方法で誤算

実際問題、簿記1級の学習範囲で、税理士試験の簿記論と財務諸表論の計算の範囲の8割強ぐらいはカバーできているような印象でした。そのため、簿財の個別単元の学習はスイスイ進みました。よって、五月中旬以降はどちらかと言うと消費税法に重きを置いて学習していったぐらいです。

しかし、そのことが大きな間違いでした。6月も終わろうとする頃に気づいたのです、「あれ、これテキスト終わらなくね?」と。

税理士(簿記論)のテキストが終わらず事態は深刻に

簿記論と財務諸表論の学習に用いていたテキストは、ネットスクールのテキストとTACの市販のテキストだったのですが、TACのテキストが全く終わってなかったのです。

簿記論、財務諸表論ともに個別計算問題集と総合計算問題集の基礎編と応用編の3冊ずつあったのですが、総合計算問題集に全く手がついてなかったのです。はっきり言って、実は個別計算問題集をいくらやったって本試験で点数が取れるようにはなりません。

個別計算問題はあくまでも総合計算問題を解くための下地に過ぎず、本試験では総合問題しか出ないのです(簿記論の大問1と2は個別問題っぽいときもありますが。)。したがって、本試験の約1か月半前に、総合計算問題を未だにほとんど解いていないという事態は結構深刻でした。

消費税法のテキストも2周はしたのですが、計算問題のみであり、もちろん理論暗記など進んでいるはずもありません。

簿記1級から簿財の受験でも勉強時間は3か月では間に合わない

こんな事態に陥った原因は、まず、簿記1級を取ったことにより、簿記論と財務諸表論を甘く見てたことです。「簿記1級とったしあんまり勉強しなくて大丈夫だろう」みたいな。

そしてもちろん消費税法のことも甘く見てました。いくら時間をすべて勉強に使えるとは言っても、本試験まで3カ月を切っている状況で消費税法の勉強を始めては、普通は間に合うわけありません。

それでも、もし間に合わせようとするのなら、1日に消費税法8時間、簿記論3時間、財務諸表論3時間みたいな感じで3カ月ぐらい勉強する気概でもあれば、ひょっとすると…みたいな領域までは行けたかもしれませんが。それでも合格する確率は、極めて低いと思います。

関連記事:税理士試験の勉強時間は?学習計画の立て方や勉強のポイントを紹介

簿記論・財務諸表論に絞って勉強のスケジュール

それと上記のように、試験のこともそして勉強法のこともよく分かってなかったことです。ネットスクールの問題集もほぼ個別問題集みたいなもんだったので、その後にTACの個別問題集をやっていく必要は正直言うとなかった(は言い過ぎとしても非効率)です。

TACの個別問題集の使い方とすると、せめて総合問題集の基礎編を一通り解いてから、自分の弱い分野のみ個別問題集で補強していくとかの使い方が適切だったかなと思います。

そういうわけで、7月に入ると、消費税法はバッサリと切り捨て、簿記論と財務諸表論のみに絞って勉強していくこととしたのです。勉強のスケジュールも見直しました。しかし、問題はそれだけに止まらないのでした…。

次回(税理士への道 -24- 税法暗記の登竜門)に続きます。